太田研究室 について/About OTA LAB

「環境は育てるもの」――対話からはじまる建築へ。

OTA LABは、建築・都市・地域空間を、 人と人の関係が形をつくる “社会的プロセス”として捉える研究室です。 「対話建築論」を基盤に、 自己組織性・コモンズ・デザインコミュニケーションといった視座を横断しながら、 環境の中に眠る価値を引き出し、共につくり、育てるための 実践と理論のあいだを往還する研究を行っています。 設計とは、「問い」と「解」を同時に編み出す創造的対話と考え、 OTA LAB は育てる建築の姿を人々と共に構想し、社会へ実装していきます。

“Environments are cultivated” — Architecture born from dialogue

OTA LAB redefines architecture, cities, and landscape as socially co-created processes, not predetermined forms. Grounded in Dialogic Architecture Theory, we explore how environments can emerge through relationships— through self-organization, commons-based practices, and design communication as shared decision-making. Design, for us, is a creative dialogue where questions and answers evolve together with people and place. Collaborating with students and communities, we envision and prototype cultivated architectures and open cities as processes that grow from within society itself.

–

主な研究テーマ/Research Themes

1)社会プロセスとしての建築に関する実践的研究

Theory of Architecture as a Social Process

建築を「完成された形」ではなく、 多様な人々が協働しながら 環境をリアルタイムに構成していく社会的プロセスとして捉え直します。 デザインは専門家だけの営みではなく、 日々の行為や判断を共有しながら形づくられる 社会的判断の技術です。 その視点から、公共性・参加・関係の再構築を理論的に探究します。 とりわけ、発言を中心とした従来の「声の参加型」から、 行為・判断・構成を共につくる 「手の対話型」への転換を提案します。 手が動くたびに状況が変わり、その変化が次の判断を導く―― そのプロセスを建築行為とみます。

We theorize architecture as a dynamic social process— one that emerges from shared actions, negotiations, and evolving relationships, rethinking participation not as voiced opinion but as co-creative praxis.

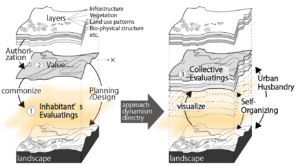

2)自己組織性ある環境形成に関する計画的研究

Planning & Design for Self-Organizing Environments

空間を「与えられるもの」ではなく、 人々の関係性や社会的実践から 内発的に秩序が立ち上がるものとして捉え直します。 部分的な行為や関係が相互に作用しながら、 全体の秩序が徐々に形成される自己組織化の視座に立ち、 住民の語りや日常的な価値づけに着目して環境生成のメカニズムを解明します。 フィールドワークを通じて、こうした内発的プロセスを活かした 計画・設計手法の構築と応用を進めています。

We investigate how architectural and urban environments emerge through residents’ narratives, valuations, and everyday practices. This study aims to construct and apply a planning methodology rooted in self-organization as a theoretical and practical design framework.

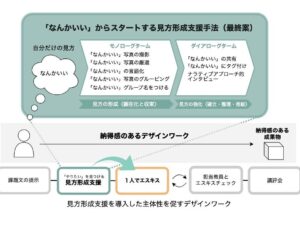

3)デザイン・コミュニケーションに関する方法的研究

Design Process Support and Architectural Education Methodologies

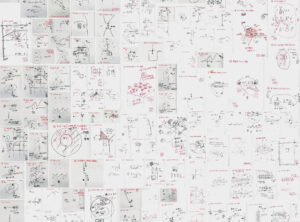

建築設計を、思考の流れ・選択の構造・表現の生成が交差する 知的かつ社会的プロセスとして捉え直します。 対話・描画・模型制作など、多様なメディアを介した設計コミュニケーションを分析し、 初期段階のアイデア創発、意思決定の可視化、教育的フィードバックを支援する手法を開発します (例:対話型カルテ法、LIVE AHP など)。 また、心理的安全性を重視した教育環境の設計や、 ナラティブ的思考を誘発する評価モデルの検証を通じて、 設計教育の質的向上に貢献します。

We view architectural design as a communicative process and develop tools that support early-stage ideation, decision visibility, and narrative-driven assessment in psychologically safe learning environments.

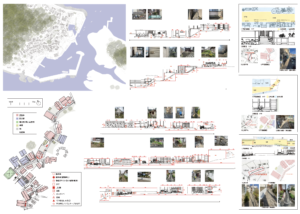

4)都市デザインの構想力と感性に関する構成的研究

Constructive Approaches to Urban Design Imagination & Sensibility

都市の「構想」段階に着目し、感性を媒介とした共創的アプローチを探究します。 地域に根ざした空間イメージや生活経験を、視覚・聴覚・身体感覚などのレベルで捉え直し、 3次元的な可視化や対話的手法を通じて共有・統合します。 都市を物理的配置だけでなく、音楽的・記憶的・身体的経験として再構成し、 感覚の共鳴から新たな公共性と価値観の交差を引き出します。 都市の意味論(urban semiotics)を基盤に、構想力を起点とする空間生成プロセスを提示します。

We explore pre-design urban imagination through sensory and affective approaches, visualizing place-based narratives and uncovering latent publicness to inform urban design practice.

5)手による参加のエコロジー/コモンズ実践のアーカイブ化

Ecologies of Hands-on Participation and Archiving Commons-Based Design

学生や市民との協働によって小さな建築や都市装置を自らつくる実践を行い、 参加と共創に支えられた空間秩序の生成プロセスを検証します。 空き家の活用、小規模な建築介入、仮設的インフラの設計制作など、 地域スケールでの建築的実践を通じて、社会に根ざした建築の持続性を探求しています。 さらに、これらのプロジェクトの 協働過程・意思決定・関係性の変容を記録・可視化・アーカイブ化することで、 「設計プロセスの知」を未来へ継承可能な形式へと翻訳し、 建築理論および教育実践へ還元しています。

We engage in hands-on design-build practices with communities—activating vacant houses, implementing small-scale interventions, and creating temporary infrastructures—to examine how spatial order emerges through participation and collective making. We also document and archive collaborative decision-making processes, transforming practical knowledge into transferable forms that contribute to architectural theory and education.

–

主な活動/Activities

・大学院ゼミ(M1/M2):修士研究を軸に、国内外でのプロジェクト・調査・論文執筆を行います。

• 卒業研究(4年生):個別テーマによる設計・論文・制作型の研究を毎週ゼミ形式で実施。

• プレゼミ(3年生):卒業研究に向けた準備として、フィールドワーク・制作をグループで実施。

• 建築×実践プロジェクト「あわいdeカタチ」:1〜3年生が参加。建築概念を拡張する実践型の演習。

• 研究プロジェクト/プロトタイピング:全国各地での空き家活用、住民参加型デザインなどに取り組みます。

• 見学/旅行/合宿:建築見学や学会出張も含め、刺激と学びのあるフィールドへ。

• コンペ部:外部設計競技へ自主参加。成果は学内展示やメディア発信も。

–

📣 学生のみなさんへ

OTA LABでは、設計だけでなく「人と場所の関係をどう記述し、共に考えるか?」という問いに向き合います。参加型デザイン、建築教育、自己組織性などに関心がある方、ぜひ研究室ページやプロジェクトをご覧ください。